Dans le passionnant documentaire cinéphilosophique The pervert’s guide to cinema, le philosophe Slavoj Zizek revient sur le premier Matrix, imaginant, en plus de la pilule bleue, qui permet de retourner dans l’illusion réconfortante de la matrice et la pilule rouge, qui permet de percevoir la réalité au-delà de la fiction générée par la matrice, une troisième pilule, qui permettrait de percevoir la réalité dans la fiction. Cette troisième pilule n’est pas de trop dans la caverne cinématographique, qui se contente trop souvent d’appliquer des pansements oniriques – certes industriels puisque Hollywood était appelée “l’industrie du rêve” – sur la jambe boiteuse de notre réalité. Dans ses entretiens avec François Truffaut, Alfred Hitchcock admet d’ailleurs que ses films obéissent à la logique de rêves éveillés, ce qui explique que ses films, comme ceux de David Lynch, contiennent tant de scène marquantes, et aussi que les “invraisemblances” passent en raison d’un fonctionnement qui obéit à une logique interne. Le film de Stanley Kubrick Eyes wide shut est l’adaptation d’une nouvelle d’Arthur Schnitzler intitulée La nouvelle rêvée (Traumnovelle). Même si elle prend forme de manière tout à fait différente dans ces deux films, la dimension onirique n’est pas la seule chose qui les relie.

Ceci n’est pas un essai de cinéphilie, mais une déambulation dans les intersections entre ces espaces mentaux et le nôtre, dont nous désignons une des dimensions sous le nom de réel.

LA RÉALITÉ RÊVÉE… PAR QUI ?

L’art de raconter des histoires a beau participer aujourd’hui de ce qu’on appelle la civilisation mercantile et vampirique du divertissement, ce n’en est pas moins une fonction vitale. Imaginons seulement quelle sorte d’adultes seraient des personnes incapables de comprendre que l’acteur n’est pas le personnage qu’il joue, d’envisager qu’un livre leur parle d’autre chose que ce que requièrent leurs besoins immédiats, comme le ferait par exemple un mode d’emploi… Ces personnes seraient des sortes d’infirmes : « Retirez, annonce encore Zizek dans The pervert’s guide to cinema, les fictions symboliques qui constituent la trame du réel, et vous perdez le réel lui-même »…

Si les incohérences apparentes et les coïncidences qui parsèment La mort aux trousses ne constituent aucunement une gêne, c’est parce que le récit assume le parti d’une fantaisie voisine du rêve et de la comédie (incarnée dans le choix de l’acteur Cary Grant, pourtant tout à fait capable de camper des personnages inquiétants), ce qui ne désamorce pas les scènes de suspense, traitées avec le plus grand sérieux. Il y a aussi que si l’idée centrale du film, la fabrication d’un agent chimérique par les services secrets pour mener l’ennemi sur une fausse piste, a beau ressembler à une géniale trouvaille de fiction, elle est empruntée à la réalité du contre-espionnage, c’est-à-dire aux arcanes des services secrets.

Roger Thornhill (interprété par Cary Grant) travaille dans la publicité – activité dont il affirme au début du film qu’elle ne connaît pas le mensonge mais seulement l’exagération. Inversement, Edward Bernays, l’inventeur de la propagande commerciale et d’entreprise (privée comme publique) a toujours reconnu que les termes, inventé par lui de Relations publiques était un euphémisme pour : manipulation des désirs en vue de leur exploitation industrielle. L’industrie du rêve est aussi une industrie libidinale, où le plaisir sert à anesthésier la sensation de manipulation.

INGÉRENCE DE LA CIA DANS L’INDUSTRIE DU RÊVE

À la suite d’une méprise Thornhill est pris par les “méchants” pour un certain George Kaplan l’agent travaillant à démanteler leur réseau. Après un kidnapping et une tentative d’assassinat, Thornhill, accusé de meurtre sous l’identité de Kaplan, n’aura de cesse de retrouver le véritable Kaplan afin de se tirer de ce mauvais pas. Or George Kaplan n’existe pas, c’est une fiction inventée par les services secrets afin de détourner l’attention du véritable agent qui travaille sous le nez de leur cible, Vandamm (James Mason) et dont l’identité n’est d’ailleurs que suggérée.

La mort aux trousses ne nomme pas la CIA, anciennement OSS (Office of strategic services), créée en 1946, et pour cause : la CIA, qui supervisait les productions hollywoodiennes, serait intervenue pour que ce ne soit pas le cas. La manufacture du mensonge et de manipulation d’État – épaulée par l’Institut Tavistock en Angleterre – et l’industrie du rêve (éveillé) ont très vite travaillé main dans la main. Ainsi, un an avant La mort aux trousses, la CIA était intervenue dans l’écriture du film de Joseph Manckiewicz The quiet American, le détournant de sa fidélité au roman de Graham Greene pour idéaliser la peinture de l’action des services secrets américains en Indochine. Greene avait désavoué le film comme une œuvre de propagande américaine.

Le cinéma ne s’avoue outil de propagande qu’en temps de guerre… Le prédécesseur de La mort aux trousses dans la filmographie de Hitchcock Les 39 marches, adapté d’un roman de John Buchan par lui-même, suivait déjà un quidam happé dans une histoire d’espionnage et de trafic d’information. John Buchan avait, travaillé pour le Bureau de propagande de guerre à Londres, futur Institut Tavistock. Les relations incestueuses entre la tromperie d’État, sous l’étiquette de services secrets et contre-espionnage, et la fiction consistent entre autres à suggérer au public que les intérêts des États sont ceux des populations et que donc les services secrets, travaillent pour le bien de celles-ci.

Dans La mort aux trousses, le nom UNITED STATES INTELLIGENCE AGENCY (Agence étasunienne de renseignement) apparaît sur une plaque de cuivre dans laquelle se reflète le capitole, semblant suggérer que l’esprit du pouvoir est dans la lettre et non dans lieu et donc dans les mains de ceux qui contrôlent le langage. Dans le jeu “démocratique” où les présidents et les partis se succèdent, les services secrets ne sont-ils pas la continuité du pouvoir ?

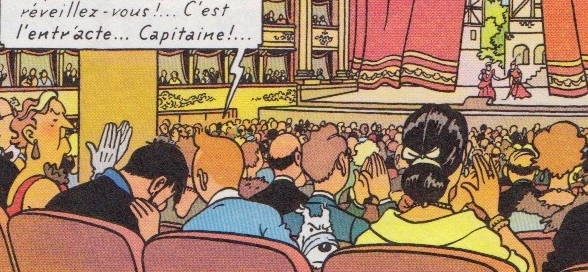

Si on a la chance de voir La mort aux trousses au cinéma, on aura l’occasion d’apercevoir, lors de la mémorable scène de poursuite finale sur le mont Rushmore recréé en studio le haut du décor et même quelques projecteurs, un peu comme au théâtre, quand on s’amuse à lever le nez vers les cintres. L’exhibition furtive de la machinerie de l’industrie du rêve laisse effectivement quelque peu rêveur… N’oublions pas que dans la vie aussi, il suffit d’un pas de côté pour voir les ficelles des mensonges d’État, toujours cachés à la vue de tous, mais bien à la portée de ceux qui en ont la curiosité, car il ne saurait en être autrement, à condition d’avancer les yeux grand ouverts et de voir ce que l’on voit…

ÉQUIVOCITÉ DES LIEUX ET DES ÊTRES

Censée se dérouler à New York, Eyes wide shut est presque entièrement tourné en studio en Angleterre. Tandis que dans LMT Roger Thornhill découvrait à son corps défendant la réalité des guerres occultes, Bill Harford (Tom Cruise) verra se lever un coin du voile des hautes sociétés secrètes et de leurs cérémonies évoquant les rites de prostitution sacrée de certaines religions archaïques. Alors que Thornhill se glisse dans la peau d’un agent chimérique, Harford, au terme d’une troublante déambulation dans les rues d’une New York de studio et dans les mystères conjugaux, devient invisible sous un masque et une cape. Depuis le début, tous deux sont à leur insu exposés par le pouvoir occulte (le contre-espionnage et la société secrète).

Les deux films nous l’apprennent très vite : la femme aimée entretient des liens ambigus avec l’ennemi occulte : dans LMT, Eve Kendall porte secours au fugitif Thornhill dans un train, tout en communiquant par billets avec le camp du mal tandis qu’un des premiers plans de Eyes wide shut, présente la femme de Bill Harford (Tom Cruise) révélant sa nudité en faisant tomber sa petite robe noire sur ses chevilles, créant une association avec les vestales nues de la scène de l’orgie qui apparaîtront plus tard dans le film et se dénuderont autour du maître de cérémonie, en faisant tomber la cape qui les couvre.

Les deux films révèlent un déséquilibre du couple amoureux : pendant leur première étreinte, la caméra surprend un regard de côté sur le visage d’Eve Kendall, révélant sa duplicité (il précède l’annonce au spectateur que Eve Kendall transmet un message aux ravisseurs de celui qu’elle prétend secourir). Lors de son étreinte avec son mari, le regard d’Alice Harford est dirigé vers son reflet dans le miroir ; le spectateur ne peut que se demander quelles sont les forces qui la contrôlent. Précisons que tant Alice au pays des merveilles que Le magicien d’Oz sont des éléments constitutifs de la programmation MK Ultra mise au point par la CIA pour créer des agents doubles, idéalement inconscients de leurs changement d’état de conscience. À la soirée de Ziegler, ce sont deux jeunes mannequins qui tentent de séduire Bill Harford pour l’emmener de l’autre côté de l’arc-en-ciel (“over the rainbow”), comme au pays d’Oz.

Dans LMT, Roger Thornhill finit par épouser une femme qui avait pourtant conspiré pour qu’il soit assassiné, tandis que dans EWS, en plus de la suggestion de sa duplicité, il se pourrait bien qu’Alice Harford fasse ou ait fait partie du groupe de servantes sexuelles du sérail…

Loin d’être un concours de circonstances, l’errance nocturne de Bill Harford, son mariage et son existence sont peut-être entre les mains d’agents des forces occultes. Signalons au passage que c’est entre deux colonnes blanches que se déshabille Alice Harford.

Précisons ici que dans un environnement aussi contrôlé que le cinéma, les signes maçonniques – ou tous signes référant à des symboles ésotériques – ne sauraient être innocents. Dans la guerre spirituelle entre forces matérialistes et forces spiritualistes, dirai-je pour simplifier, la franc-maçonnerie se situe du côté matérialiste et de toutes les idéologies et courants religieux ambitionnant d’établir un paradis terrestre, une société idéale, qu’elle appelle, pour la galerie, bonheur ouamélioration de l’humanité. Avec la chute des régimes traditionnels et les révolutions modernes, cette guerre spirituelle – ou contre-spirituelle – a été rendue imperceptible à la majorité de la population occidentale libérée, égalisée, fraternisée. Pour simplifier, elle se répartit entre des familles de pensée croyant à la vie éternelle (christianisme, islam), et celles qui croient à un paradis terrestre retrouvé (judaïsme, religion dans laquelle le messie est censé revenir pour annoncer le règne du peuple juif dans un monde “pacifié”) mais aussi socialisme, qui est d’essence utopique), à l’accès de l’homme à la connaissance et à un statut divin ou proche du divin (gnose, transhumanisme), au progrès et à l’établissement du bonheur terrestre de l’humanité (humanité qui sera comprise dans un sens plus ou moins restrictif, car aux yeux de beaucoup d’idéologies, l’humanité n’est pas un genre, mais un club)… Autant de catégorie susceptibles de se recouper au gré des dogmes et des schismes divers…

L’exploitation sexuelle est omniprésente dans EWS : le patron du magasin de costumes comme dans la nouvelle de Schnitzler, prostitue sa fille ; c’est elle qui souffle à Bill Harford la tenue adéquate à porter pour l’orgie rituelle ; le fait qu’elle est mineure suggère que la partie fine entre adultes consentants à laquelle on va assister n’est que le volet le plus présentable de ces cérémonies… Elles ont d’ailleurs lieu dans un château, du moins pour ce qui est de son aspect extérieur (car les scène intérieures ont été tournées dans un autre lieu) Mentmore Towers, construit par les Rothschild, dont il existe une réplique aux États Unis, qui est celle où a lieu la messe noire dans le film (décevant) de Roman Polanski The Gate. Dans La cité perverse, Dany-Robert Dufour écrit « On voit donc dans la richesse ostentatoire une subversion du modèle féodal par le capital, […] clairement indiquée dans Les 120 journées de Sodome par le fait que le château de Silling [appartient] au banquier Durcet. »

Anthony Frewin (qui était l’assistant de Stanley Kubrick sur le tournage) raconte d’ailleurs qu’un de ses amis, G. Legman lui a fourni pour le film beaucoup d’informations ayant trait aux sociétés secrètes et aux mœurs sexuelles dans la Vienne de Schnitzler et a aussi envoyé beaucoup d’illustrations sur des rituels secrets et des messes noires au XIXe siècle.

/À SUIVRE/